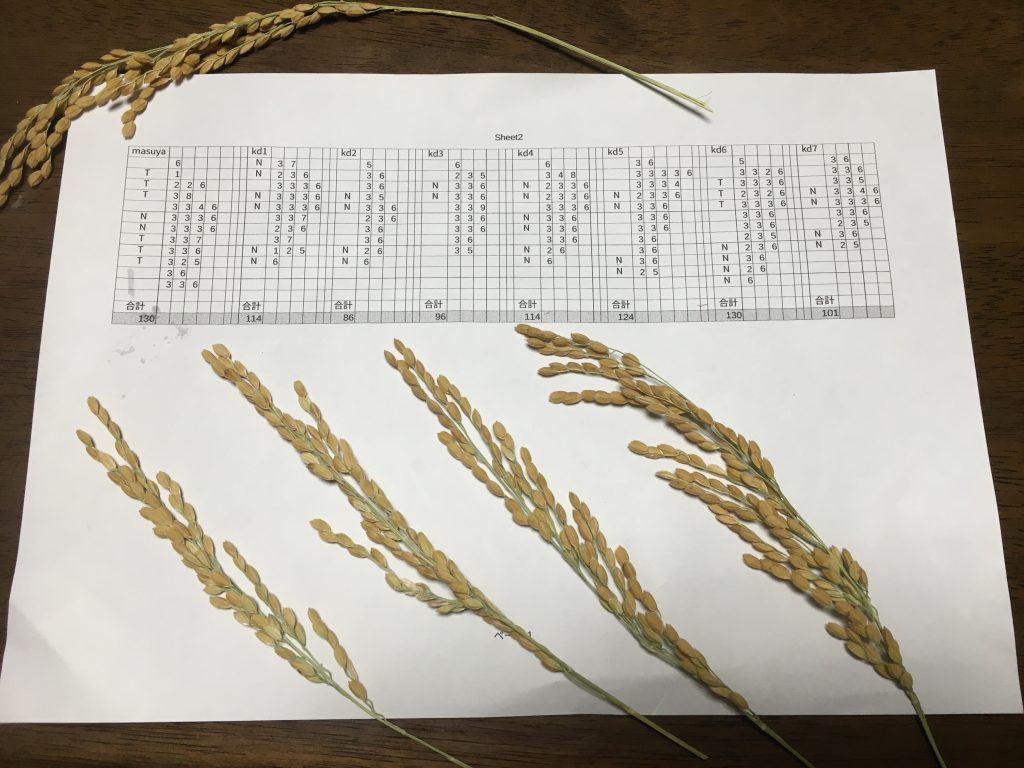

8月29日の投稿「稲穂の米粒の付き方観察」で、

他所様のネットにあげておられる記事を検索しています。

すでに、お読みになった方も居られるかも知れませんが、

その中に「第15回数値流体力学シンポジウム<C03-4>振動する稲穂の波と植生層流れの乱流構造」が有りました。

ざっくり拝見しただけなのですが

・稲穂が風に揺れている のではなく

・稲は光合成の為、空気入れ替えをするために風を起こしている。

と言う観点のように受けとりました。

でも、よく読むと、そんな事は書かれていなくて。

風で、稲穂が揺れる時、空気の流れに植生層流が発生するが、それが稲の二酸化炭素の吸収・放出等にどんな影響が生まれるのか?。というような記述がなされています

物理現象、化学反応、メカニズム、特性、それらの集合体としての生命、生命に宿る自我、自我や意識

不思議な 不思議な …

私や皆様が生きている、この世の、それを形作る、仕組みの多様さ・複雑さ・奥深さに驚きます。

もしも、稲の水耕栽培を考える時

光合成に必要な二酸化炭素の量と供給について、植生層流についての知識は役立つと思います。

もしも、稲作を雑草の種子が混入しないクリーンな閉鎖空間で行う場合、養分を溶かした栄養水があればそれでいいのだろうか?と言う疑問。

4月、5月、6月の頃、水田には、多用な動植物の生態系が生まれるようです。

藻や藻類、バクテリアや、ミジンコ等単細胞生物とその捕食者としての、昆虫や、オタマジャクシの食物連鎖を含んだ循環サイクルが生じて、その結果水田の水には、それらの排泄物等を含んだ様々な栄養成分が溶け込んでいると思われます。

窒素・リン酸・カリウム等の肥料が有れば良いか、それとも、飛来する野鳥の糞や、時折やってくる小動物の糞も含めた成分が必要なのか?どうなんでしょう?。

閑話休題

時折、野菜の成分について、「鉄分」や「マグネシウム」等を見ることがあります。

「鉄分」や「マグネシウム」を多く含むとされる植物を、ある閉鎖空間で水栽培する場合に、「鉄分」や「マグネシウム」を含まない栄養液で栽培した場合でも、「鉄分」や「マグネシウム」はその野菜に含まれるのか?、と考えたとき、おそらく、含まれないか、または生育しないのではないかと、思えます。

雑草との戦いに明け暮れる、水田の「耕す」「水管理」「草取り」はダサいのでしょうか?。

それとも、基本栄養素を散布するだけで、多様な動植物により、稲の生育に有効な様々な栄養成分が作られて、尚且つそれらを効率よく吸収させながら育成する、クールな手法なのでしょうか?。

私は、水田での稲作における、各工程とその作業内容について、「何のために?、それを行うのか?」と云う事を理解せずに、その時期に合わせて、ただ、その作業を、毎年繰り返しています。

多分、一般的兼業農家でありがちな、幼少期より参加し始め、20才前後から就職先業務に注力する間ブランク、中年から復帰。

参加回数は、55歳時点で55回未満、そして、その後は20〜40回前後の参加のチャンスが残されていると思います。

タニシは、水田に必要なのか?。オタマジャクシやカエルは水田に必要なのか?。

検証するには、それ以外のファクターを変動させないとか、検証対象を除外した環境で実験を行う等の必要があると思いますが、実施できていません。

自然環境は毎年変化して異なりますので、私は、なにが、どう影響して、結果どうだったのか,事後検証ができずに居ます。

雑草が発芽してくる時期に、タニシが居れば、発芽直後の雑草を食べてくれるか?と言う疑問。(稲の根を食べるタニシは論外)

という点では、持ち込んだタニシの数が少なすぎました。ある程度タニシも増えたとは思いますが、水田に存在する雑草の「種(たね)」の数に比べて、必要なタニシの数が少なかったと思います。広い水田に投入されたタニシは、各々が自力で這って拡散し、単位面積あたりの数はとても少なくなりました。

雑草の成長は早くて、タニシが食べられる程度の軟らかい時期を通過して頑強さを増します。

雑草は水田一面で、爆発的に生育してきますので、雑草に敗北することになります。

タニシの増殖速度は、雑草の爆発的発芽と成長の速度に比べて遅いと思います。

もし、またタニシを持ち込むなら、かなりの量を投入することになると思いますが、経費的にそれはやらないと思います。

小さく区切った狭い水田でなら、限られた数のタニシでも、検証をできるかも知れません。

雑草が稲と稲の間に増えて来る6月頃に、雑草の根と茎を切断する駆除作業を行えば、駆除できるか?と思い実行しましたが、すぐにまた生えて来ました。

人により意見は異なるのですが、「根が生きていたからではないか」という人が多いです。

また、根が原因と言う以外には、植物の種子は、越冬するものもあれば、数年休眠するものもある、水に含まれて流れ込むときもあれば、野鳥や小動物の糞に混入して持ち込まれることもあるようです。

そのため、ある時期に、植物を切断しても、切断された植物以外の植物も、翌日からまた、発芽し成長を始めるものもあるようです。

7月、8月日差しが強くなり雑草も旺盛に生育してきますが、稲と姿の異なる雑草は駆除しやすいと思います。

でも、見た目がそっくりな、「稗」については、駆除が困難でした。

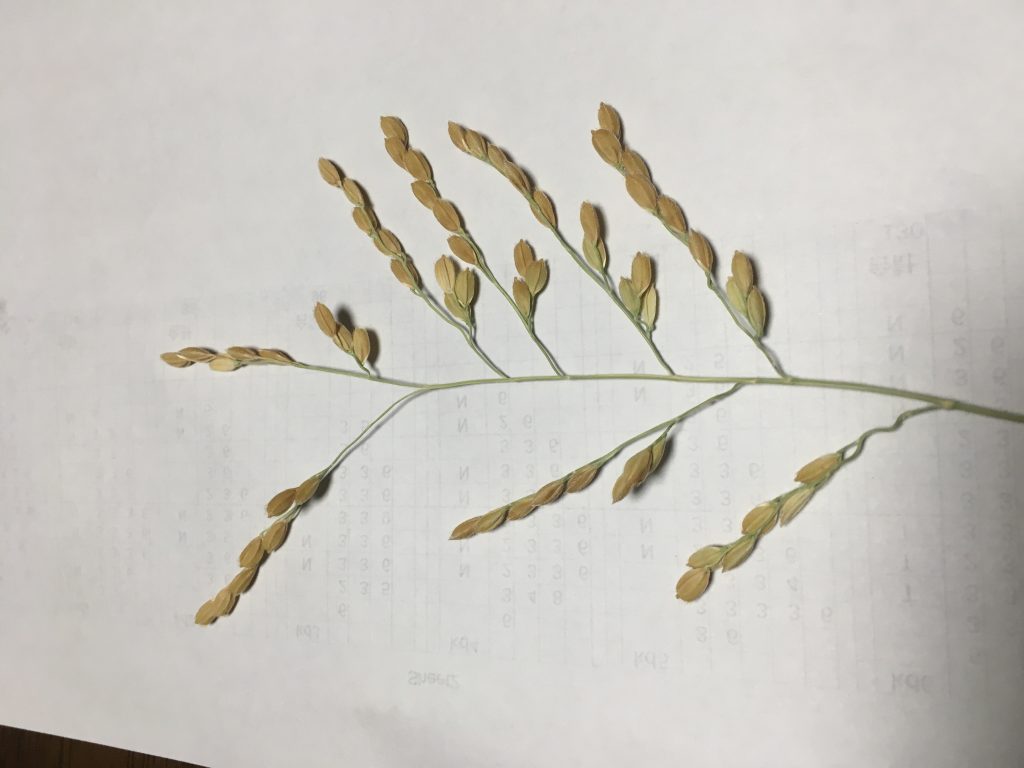

「稗」の穂と、「稲」の穂は姿が違いますので、「穂」が出れば、識別できます。

「穂」が出る頃は、茎の部分が十分に成長した後ですから、最終段階の一歩手前です。

「稲」は通常は植えた時の5倍ぐらいの茎の数に「株別れ」で増えている時期ですが、「稗」に負けているところでは、稲が「消滅」している事すらありました。

この後は「穂」に花が付き受粉し、実が入る最終段階です。

識別が出来るこの時期に「稗」の駆除に水田に入ると、「稲」の受粉に悪影響を出さないか?。稲の茎を折ってしまわないか?。不安があり、駆除を躊躇してしまいました。

そして、水田から栄養分を吸い上げ、背も高く成長した「稗」が覆い尽くして行きますと、「稲」は日陰に埋もれてしまい、やっと稲の穂に付いた籾にも、実が入りませんでした。

「雑草との戦い」「雑草との生存競争」だけに注目するなら「クリーンな環境での稲の水栽培」という考えも湧いてくるのですが、既存の育成環境に普通に存在している森羅万象の何を、そのクリーンな環境に持ち込む必要があるのかが、見えません。